Entscheidungsfindung ohne Eskalation in der Erbengemeinschaft – nach Helm Stierlin gedacht

Wenn Geschwister in einer Erbengemeinschaft entscheiden müssen, prallen nicht nur Zahlen aufeinander, sondern Familiendynamik: alte Loyalitätsbindungen, verdeckte Verrechnungen („wer hat wem was gegeben/genommen?“) und der nie abgeschlossene Ablösungsprozess der Individuation. In der Tradition der Heidelberger Schule um Helm Stierlin (Universität Heidelberg, Abteilung/Lehrstuhl für Psychosomatik) wird deshalb zuerst die Beziehungslogik geklärt – dann werden Optionen nüchtern abgewogen. So entstehen Entscheidungen, die sowohl Gerechtigkeit als auch Zugehörigkeit tragen.

Worum es systemisch geht: Bindung, Individuation und Beziehungsgerechtigkeit

Stierlins Kernfrage: „Wie reguliert eine Familie die Spannung zwischen Zugehörigkeit und Eigenständigkeit?“ In Erbengemeinschaften zeigt sich diese Spannung als Streit um Werte, eigentlich aber als Ringen um Beziehungsgerechtigkeit. Aus der kontextuellen Schule I. Boszormenyi-Nagy stammt das nützliche Bild der Beziehungskonten: über Generationen werden Leistungen, Versäumnisse und Delegationen gebucht. Im Erbfall werden „Konten“ lauter, bis ein erlebter Kontenausgleich als fair gilt. Entscheidungen gelingen, wenn Loyalitäten sichtbar, Delegationsaufträge benannt und Parentifizierung (Kind übernimmt elterliche Aufgaben) entlastet werden.

Typische Dynamiken in Geschwister-Erbengemeinschaften

- Unsichtbare Loyalitäten: „Ich darf das Elternhaus nicht verkaufen – sonst verrate ich Vater/Mutter/Großeltern.“

- Verrechnungen: „Du hast früher profitiert, jetzt bin ich dran.“ – alte Bilanzierungen überlagern aktuelle Sachfragen.

- Grenzen & Rollen (vgl. Minuchin): Unklare Zuständigkeiten, diffuse Grenzen („alle reden überall mit“), Rollentausch durch Parentifizierung.

- Kommunikationsmuster (Bateson/Watzlawick): Eskalierende Gegenforderungen, doppelte Botschaften („mach schnell – aber korrekt und für immer“).

- Individuation vs. Zugehörigkeit: Wer sein Eigenes vertreten will, fürchtet Loyalitätsbruch; wer nur bindet, blockiert Entwicklung.

Arbeitsweise in der Supervision (Heidelberger Schule)

Die beziehungsorientierte Supervision folgt der von Stierlin geprägten, mehrgenerationellen Perspektive. Ziel ist Orientierung und Beziehungsgerechtigkeit – keine Psychotherapie und keine Rechtsberatung.

- Mehrgenerationen-Bild: Kurz-Genogramm mit zentralen Bezugspersonen (Eltern, Großeltern, Pflegepersonen) und Loyalitätsbindungen.

- Auftragsklärung: Welche unausgesprochenen Delegationen liegen in der Erbfrage? (Bewahren, versöhnen, „wieder gutmachen“)

- Verrechnungen externalisieren: Alte Bilanzierungen werden als These markiert – überprüfbar, nicht moralisierend.

- Gerechtigkeitsmodell wählen: Gleich, Bedarf oder Beitrag – bewusst und zweckgebunden (heute), nicht als Lebensurteil (gestern).

- Ritual der Zugehörigkeit: Kurzer Akt der Anerkennung („wir ehren die Lebensleistung der Eltern“), um Entscheidungen nicht gegen Bindung treffen zu müssen.

- Mikro-Schritte: Kleine, überprüfbare Zusagen mit Termin/Zuständigkeit – Vertrauen entsteht durch Einlösung.

Kriterienkatalog nach Beziehungssinn – nicht nur betriebswirtschaftlich

Entscheidungen werden entlang von Dimensionen geprüft, die Stierlins Denkansatz anschlussfähig machen:

- Zugehörigkeit: Stärkt die Variante das Gefühl, als Familie „zu gelten“, auch wenn Wege auseinandergehen?

- Individuation: Erlaubt sie eigenständige Lebensentwürfe – ohne Loyalitätsbruch?

- Beziehungsgerechtigkeit: Ist der Kontenausgleich nachvollziehbar (Leistung, Bedarf, historische Beiträge)?

- Strukturklarheit: Sind Rollen/Entscheidungswege eindeutig (Minuchin)?

- Kommunikative Haltbarkeit: Bleibt die Lösung auch bei Stress stabil (Bateson/Watzlawick)?

Vom Stillstand zur Entscheidung: ein stierlin-kompatibler Ablauf

- Rahmen & Sicherheit: Redezeiten symmetrisch, Pausenrecht jederzeit, Protokoll nur nächste Schritte.

- Familiengespräch im Mehrgenerationenblick: Loyalitätsbindungen, Delegationen, mögliche Missverständnisse sammeln.

- Verrechnungen prüfen: Welche Bilanzen treiben die Debatte? Was ist belegbar, was symbolisch?

- Gerechtigkeitsmodell festlegen: explizit beschließen (Gleich/Bedarf/Beitrag) – vor Beträgen.

- Optionen bewerten: Erhalt, Übernahme, Verkauf – je kurz am Kriterienkatalog spiegeln.

- Beschluss in Mikro-Schritten: z. B. „bis 20. des Monats: Bewertung & Finanzierungsangebot; Zuständigkeit namentlich“.

Einordnung & Herkunft des Ansatzes

Helm Stierlin (Heidelberg) prägte im deutschsprachigen Raum die systemische Familientherapie und Supervision maßgeblich. Seine Arbeiten erschienen u. a. bei Suhrkamp und Klett-Cotta; im Umfeld wirkten Wirsching, Wynne und andere. Anschlussfähig sind Kontexte von Bateson (Kybernetik/Kommunikation), Watzlawick (Interaktion/Metakommunikation), Minuchin (Struktur) sowie Boszormenyi-Nagy (Kontextuelle Therapie: Loyalität, Gerechtigkeit, Beziehungskonten). Für Erbengemeinschaften liefern diese Perspektiven ein präzises Raster: Entscheidungen tragen, wenn sie Bindung und Autonomie respektieren und einem gewählten Gerechtigkeitsmodell folgen.

FAQ – beziehungsorientiert

Woran erkennen wir Entscheidungreife in der Erbengemeinschaft?

Wenn Loyalitäten und Verrechnungen benannt sind, ein gemeinsames Gerechtigkeitsmodell beschlossen wurde und zwei nächste Schritte mit Termin/Zuständigkeit feststehen. Dann ist die Sachebene belastbar zugänglich.

Wie mit Geschwistern umgehen, die (noch) nicht teilnehmen?

Keine Eskalation: Ergebnisse transparent dokumentieren, Einladungen mit kurzen optionalen Slots versenden, Verantwortung klein schneiden. Beziehungsgerechtigkeit entsteht durch nachvollziehbare Einladungen, nicht durch Druck.

Was verhindert Endlosschleifen?

Strenger Rahmen (50/10-Rhythmus), Regel „eine Aussage – ein Vorschlag“, Parken nicht entscheidungsreifer Punkte, Beschlüsse nur bei erfüllten Kriterien.

Abgrenzung

Diese Seite beschreibt eine beziehungsorientierte, allparteiliche Supervision nach systemischer Tradition. Sie ersetzt keine Rechtsberatung oder notarielle Tätigkeit.

Nächster Schritt

In einem vertraulichen 15-Minuten-Gespräch können wir klären, welcher Mikro-Schritt in Ihrer Erbengemeinschaft heute Beziehungsgerechtigkeit stiftet und Entscheidungen ermöglicht.

Weiterführende Informationen zu „Geschwisterkonflikten in Erbengemeinschaften“

Konflikte in einer Erbengemeinschaft – Konflikte und Lösungswege,

Systemische Supervision für Geschwister in der Erbengemeinschaft: Sicherheit, Ablauf, Ziele,

Emotionale Klärung & Gesprächsregeln für Geschwister in der Erbengemeinschaft und

Gerechtigkeitsmodelle in Familien: gemeinsam wählen statt streiten.

Supervision für die Erbengemeinschaft

Entscheidungsfindung ohne Eskalation

Emotionale Klärung & Gesprächsregeln

Stimmrechte, Sperrminorität & Abfindung

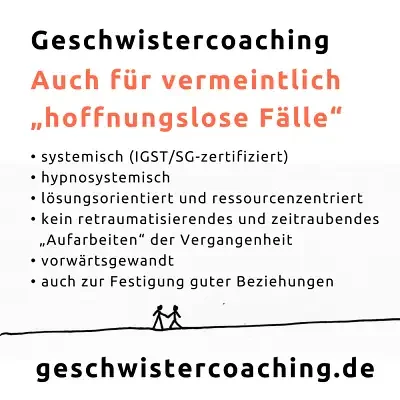

Was ist Geschwistercoaching?

Kontakt & Anfrage